Gehirn & Geist - Spektrum-Verlag

Menschen bilden permanent Erwartungen – auch in Bezug auf die Wirksamkeit einer Behandlung. Wie man allzu negative Sichtweisen etwa bei einer Depression abbaut und wann Hoffnung heilen kann, zeigt die »erwartungsfokussierte Therapie«.

Der nachfolgende Artikel von Marcel Wilhelm und Prof. Winfried Rief erschien im Juni 2023 in der Zeitschrift Gehirn & Geist vom Spektrum-Verlag. Sie können die vollständige Version hier nachträglich erhalten.

Seit mehr als 20 Jahren singt Frau S. professionell mit zahlreichen Engagements an verschiedenen Opernhäusern. Vor einigen Jahren hatte sie eine erste depressive Episode. Seitdem fühlt sie sich immer wieder – oft für mehrere Wochen oder Monate – niedergeschlagen, antriebslos und hat wenig Freude an Aktivitäten, die ihr sonst Spaß machen. Das betrifft auch die Musik, eigentlich ihre große Leidenschaft. Wenn die depressiven Phasen nachlassen, gelingen ihr die meisten Dinge leichter, doch ein gewisser Pessimismus bleibt. Und sie weiß, dass die Depression jederzeit wiederkehren kann.

Eines Abends singt Frau S. vor rund 200 Zuhörern in einem kleinen Konzerthaus. Die Proben verliefen normal, die Partie kennt sie seit Langem. Dennoch hat sie vor dem Auftritt ein mulmiges Gefühl und erwartet, dass sie Fehler machen wird. Noch während der Aufführung, als sie gerade eine besonders schwierige Arie beendet, brandet Applaus auf. Nach dem Finale fällt der Vorhang, und als die Opernsängerin die Bühne erneut betritt, stehen viele Zuhörer von ihren Sitzen auf und applaudieren. Frau S. wundert das, denn ihr waren mehrere Unsauberkeiten in ihrem Gesang aufgefallen. Den Jubel findet sie übertrieben. Am nächsten Morgen liest Frau S. eine wohlwollende Kritik des Opernabends in der Zeitung. Sie denkt: »Nicht nur das Publikum ist ahnungslos, selbst der Musikkritiker hat offenbar meine Fehler überhört! Das spricht nicht gerade für die Qualität dieses Käseblatts. Vielleicht hat er aber auch nur Mitleid mit mir und will mich über mein Versagen hinwegtrösten.«

Was Frau S. hier passiert, kennen viele Menschen von sich, denn es ist keineswegs auf psychische Störungen beschränkt: Negative Erwartungen an die eigene Leistung prägen die Art und Weise, wie sie sich selbst und die Reaktionen ihrer Umwelt wahrnehmen und bewerten. Erwartungen begleiten uns im Alltag auf Schritt und Tritt und spielen auch bei psychischen Störungen eine große Rolle. Unser Team an der Philipps-Universität Marburg untersucht, wann und wie übergeordnete Erwartungshaltungen von Menschen in bestimmten Situationen aktiviert werden. Frau S. beispielsweise denkt: »Ich singe einfach nicht mehr so kraftvoll wie früher und werde bei meinen Auftritten immer fahriger. Außerdem vernebelt mir meine Depression den Kopf, so dass ich noch mehr Fehler mache. « Steht ein Auftritt an, glaubt sie häufig, sie werde sich blamieren.

Solche negativen Erwartungen sind nicht per se schlecht, denn sie erfüllen unter Umständen eine wichtige Funktion: So könnten sie Frau S. dazu motivieren, sich noch gewissenhafter auf ihren Auftritt vorzubereiten. Doch bei ihr hat sich die negative Voreinstellung derart verfestigt, dass sie selbst dann, wenn sie eine Glanzleistung abliefert und vom Publikum gefeiert wird, dies gar nicht wahrnimmt oder es als ungerechtfertigt ansieht. Zudem gelingt es ihr nicht, ihre Erwartung gemäß der Rückmeldung zu verändern und sich zum Beispiel zu sagen: »Ich habe immer noch eine sehr gute Stimme und Bühnenpräsenz. Trotz der Depression bin ich zu tollen Auftritten fähig.« Stattdessen redet sie ihre eigene Leistung klein.

Die Hürde der »kognitiven Immunisierung«

Wie kommt es dazu? Eine mögliche Erklärung liefert das Konzept der »kognitiven Immunisierung«, das wir im Rahmen eines von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekts verfolgen. Demnach neigen manche Menschen dazu, selbst positive Erfahrungen nachträglich so zu deuten, dass sie in ihr altes, düsteres Selbstbild passen. Sie sind gewissermaßen immun dagegen, ihr Denken dem Feedback anzupassen.

Welche Erwartungen wir hegen, unterliegt einer Vielzahl von sozialen und persönlichen Einflüssen, etwa dem kulturellen Kontext, frühen Prägungen oder der momentanen Verfassung. Auf dieser Basis leiten wir aus allgemeinen Annahmen jeweils situationsspezifische Vorhersagen ab. Je näher die betreffende Situation rückt, desto mehr beschäftigen uns oft Fragen wie: Soll ich mich dem wirklich aussetzen oder gehe ich der Sache lieber aus dem Weg? Wenn man sich der Situation stellt, geschieht das oft so, dass es die eigene Erwartung in jedem Fall bestätigt – ähnlich wie bei einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Gerade Depressiven fällt es häufig schwer, offen für neue Erfahrungen zu sein und Erfolgserlebnisse anzuerkennen.

Maximale Verletzung verstärkt Immunisierung

Natürlich geschieht das eher unbewusst. Zudem ist es nicht unbedingt hilfreich, wenn negative Erwartungen maximal enttäuscht werden. Der Psychologe Tobias Kube von der Universität Koblenz-Landau und sein Team berichteten in einer 2022 veröffentlichten Studie, dass die kognitive Immunisierung oft gerade dann greift, wenn die Erfahrung dem Erwarteten allzu stark widerspricht. Das lässt sich offenbar leichter als einmalige Ausnahme abtun, was die gedankliche Neuausrichtung hemmt. Da umgekehrt auch eine zu geringe Abweichung zwischen Erwartung und Erfahrung kaum Veränderung bewirkt, empfiehlt sich eine mittlere Dosierung: Die neue Erfahrung sollte merklich, aber nicht zu sehr von der eigenen Erwartung abweichen.

Gedankliche Immunisierung ist eine typische Begleiterscheinung von Depressionen. Während Gesunde ihr Urteil meist zügig umstellen, sobald sie positives Feedback erhalten, verharren schwermütige Menschen eher bei ihrer eingeschliffenen Sichtweise. Lässt sich das im Rahmen einer Psychotherapie abbauen? Wie die Arbeitsgruppe von Tobias Kube in einer früheren Untersuchung 2019 zeigte, hilft es hierfür häufig schon, wenn man die Betreffenden zu Fragen der Erwartungsverletzung und Immunisierung aufklärt.

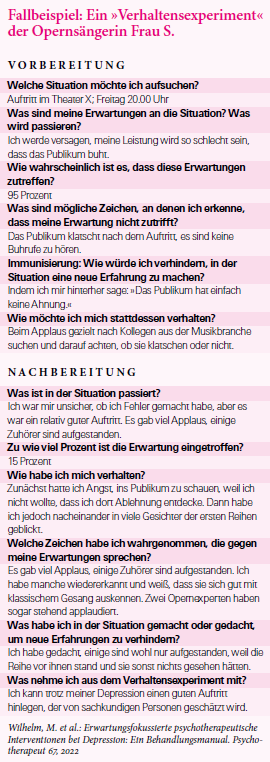

Darauf aufbauend entwickelten wir zusammen mit Gaby Bleichhardt und Anne-Catherine Ewen ein Behandlungsmanual, das wir derzeit in einer großen Therapiestudie evaluieren. Unser Ansatz der »erwartungsfokussierten psychotherapeutischen Interventionen« (EFPI) basiert auf der kognitiven Verhaltenstherapie, die bei den meisten psychischen Störungen empfohlen wird. Zusätzlich bedienten wir uns so genannter Verhaltensexperimente, einer Technik, die auf den USamerikanischen Psychotherapeuten Aaron T. Beck (1921–2021) zurückgeht. Dabei überprüft man die eigenen Urteile und Gedanken anhand der Realität, um herauszufinden, ob oder wie sehr sie zutreffen. Hierzu eignen sich alltägliche Szenarios wie zum Beispiel, Passanten nach dem Weg zu fragen oder einen Freund um Rat zu bitten, aber auch speziellere Aufgaben etwa aus dem beruflichen Kontext (wie in einem Meeting eine ungewöhnliche Idee zu äußern).

In der Therapie erarbeiten wir gemeinsam mit den Patientinnen und Patienten Alternativen zu ihren bisherigen, negativ gefärbten Annahmen, welche sie dann in solchen Verhaltensexperimenten überprüfen. Das Ziel ist dabei nicht, ihnen zu erklären, was sie denken sollen, sondern sie zu eigenen Gedanken anzuregen, die der Realität möglicherweise näher kommen. Das hilft auf lange Sicht, typische Verzerrungen infolge einer Depression zu reduzieren.

Damit all das möglichst bewusst geschieht, werden die Erwartungen und Gedanken schriftlich festgehalten und mit therapeutischer Hilfe dazu passende Testsituationen gesucht. Das EFPI-Manual spricht Immunisierungsstrategien zudem schon vor der jeweiligen Situation an, indem es beispielsweise Fragen enthält wie »Was könnten Sie hinterher denken, um sich den Erfolg kaputtzureden?« oder »Was wird Sie im Nachhinein am Ergebnis des Experiments zweifeln lassen?«. Erfahrungsgemäß benötigen depressive Menschen mehr Informationen darüber, was Erwartungen, deren Verletzung und mögliche Immunisierungen mit ihrer Erkrankung zu tun haben.

In zwei noch nicht publizierten Arbeiten, einer an rund 100 Gesunden sowie einer mit Teilnehmern, die an leichten Angst- und Depressionssymptomen leiden, testen wir derzeit unseren Ansatz jeweils im Vergleich mit Kontrollprobanden. Laut ersten erhobenen Daten trägt ein Vorgehen gemäß dem EFPI-Manual durchaus dazu bei, Immunisierungstendenzen abzubauen und den Betreffenden zu mehr Flexibilität zu verhelfen.

Aber das Thema Erwartungen greift noch weiter. So ist ein spannendes Ergebnis der Placeboforschung, dass Erwartungen die Wirkung medizinischer Behandlungen generell stark beeinflussen. Eine Arbeitsgruppe um Ulrike Bingel vom Universitätsklinikum Essen zum Beispiel verabreichte Schmerzpatienten ein starkes Analgetikum über einen intravenösen Zugang, und zwar entweder mit vorheriger Ankündigung oder ohne dass die Betreffenden den genauen Zeitpunkt der Verabreichung kannten. Obwohl es sich bei dem Mittel um ein hochwirksames Opioid handelte, verpuffte die schmerzlindernde Wirkung ohne entsprechende Erwartung weitgehend.

Könnten ähnliche Mechanismen auch in der Psychotherapie greifen, die statt auf Medikamentengabe auf Kommunikation und einer therapeutischen Beziehung fußt? Mehrere Überblicksarbeiten der letzten Jahre sprechen dafür, dass eine optimistische Sicht auf die Therapie deren Wirksamkeit erhöht. Vermutlich geht sogar ein beträchtlicher Teil der Effekte auf die bloße Erwartung der Behandelten zurück.

So wertete eine Arbeitsgruppe um Michael Constantino von der University of Massachusetts im Amherst mehr als 70 Therapiestudien aus, in denen vorab unter anderem erhoben wurde, mit welchen Hoffnungen die Patienten in die Behandlung gingen. Abgefragt wurde dies über den Grad der Zustimmung zu Aussagen wie »Nach der Therapie werde ich ein viel optimistischerer Mensch sein« oder »Die Therapie wird mir zu mehr Selbstachtung verhelfen«. Wie sich zeigte, stieg mit dem Grad der positiven Erwartungen im Schnitt auch das Wohlbefinden nach Ende der Behandlung. Bei Jüngeren hatten die Erwartungen größeren Einfluss als bei Älteren, dagegen spielte weder das Geschlecht noch die Art der Diagnose oder die Therapierichtung eine Rolle. Über all diese Unterschiede hinweg schlug die Behandlung bei den Zuversichtlichen besser an.

Auf die Beziehung kommt es an

Das führt uns zu der Frage, ob und wie sich eine solche hilfreiche Perspektive fördern lässt. Neben dem direkten Pfad der Placebowirkung – der Glaube an den Nutzen einer Therapie unterstützt deren Wirkung – gibt es offenbar noch einen indirekten Zusammenhang. Er wird über einen Faktor vermittelt, den man als »therapeutische Allianz« bezeichnet. So bestätigen inzwischen Studien: Wenn die Beziehung zwischen Therapeut und Patient von gegenseitigem Vertrauen und Engagement geprägt ist, fördern positive Erwartungen den Therapieerfolg besonders deutlich. Mit anderen Worten: Eine gute Beziehung ist wichtig, damit Menschen Hoffnung in eine Therapie setzen und davon profitieren (siehe Interview).

Hierzu führte die Psychologin Anna Seewald zusammen mit einem von uns (Winfried Rief) eine aufschlussreiche Studie durch. Sie filmten verschiedene Therapeuten bei der Arbeit und ließen die Videomitschnitte von unabhängigen Personen auf Grund einer Reihe von Kriterien bewerten. Parallel dazu wurden die Therapieverläufe detailliert erhoben. Wie sich zeigte, lösten Behandler, die ein hohes Maß an menschlicher Wärme und Kompetenz ausstrahlten, mehr Zuversicht bei den Patienten aus.

Was Behandler tun können

Um schon vorab die Erwartungen an eine Therapie zu heben, bieten sich verschiedene Maßnahmen an (siehe »Fünf Tipps für Therapeuten« weiter unten). Dazu zählt unter anderem eine offene, kooperative Haltung, die auf die Nöte des Patienten eingeht, sowie das aktive Ansprechen von Hoffnungen, Befürchtungen und Ängsten. Wichtig ist auch, das genaue Ziel der Therapie zu klären sowie zu überlegen, welche Verbesserung damit konkret erreicht werden soll. Therapeuten sollten positive Erwartungen seitens ihrer Klienten stimulieren, indem sie etwa fragen: »Was würden Sie gern wieder tun, wenn sich Ihre Depression bessert?«

Wie läuft eine Therapie nach diesem Ansatz nun konkret ab? Ein typischer Behandlungsplan umfasst 24 Sitzungen, was einer Kurzzeittherapie entspricht. In der ersten Phase steht die ausführliche Diagnostik, der Beziehungsaufbau sowie die Vorbereitung ambulanter Unterstützung im Fokus. Anschließend gilt es, das Grundkonzept der erwartungsfokussierten Therapie zu erläutern. Frau S. übte hier, konkrete Vorhersagen für problematische Situationen zu formulieren, die sie überprüfen konnte. Dabei sprachen wir mit ihr darüber, dass negative Erwartungen besonders problematisch sind, wenn sie nicht mehr hinterfragt werden. Frau S. lernte die Verletzung von Erwartungen als einen möglichen Weg kennen, um die gedankliche Immunisierung

zu reduzieren.

Anfangs formulierte Frau S. in der Therapie Erwartungen zu alltäglichen Ereignissen, die für die Depression nicht sehr relevant waren. Dann überlegten wir gemeinsam, wie ein Leben ganz ohne Erwartungen aussähe. Dabei wurde Frau S. klar, dass Erwartungen oft einem wichtigen Zweck dienen: Sie helfen, sich auf schwierige Situationen vorzubereiten. Auch ihre persönliche Biografie kam zur Sprache. Welche vergangenen Ereignisse und Beziehungen trugen dazu bei, dass sie bestimmte Erwartungen aufbaute? Frau S. erzählte, dass ihr Vater oft hohe Anforderungen an sie gestellt und kritisch auf ihre musikalischen Leistungen geblickt hatte. Manches, was sie vor Auftritten denke, habe sie früher so ähnlich von ihm gehört.

Frau S. lernte in dieser Phase der Therapie, dass eine Depression mit festgefahrenen Erwartungen zu tun hat. Sie selbst sei in vielen Bereichen »abgestumpft«, erklärte sie, und erwarte selten Gutes. Auf der Suche nach Beispielen aus ihrem Alltag half es ihr, Aussagen zu vervollständigen wie: »Obwohl es mir wahrscheinlich guttäte, vermeide ich es …« Frau S. sammelte Situationen, die ihr einst Spaß bereiteten. Sie sollte diese wieder häufiger aufsuchen, selbst wenn sie negative Erwartungen daran knüpfte. Frau S. erzählte, sie sei bestimmt seit zehn Jahren nicht mehr joggen gegangen, obwohl sie das früher oft erfrischend fand. Daran gehindert hätten sie Gedanken wie »Ich bin dermaßen außer Form, dass ich sicher keine zehn Minuten durchhalte«. Frau S. nimmt sich vor, es trotzdem wieder einmal zu probieren. Generell ist dieses »trotzdem machen« wichtig, um sich an Situationen heranzuwagen, die durch die depressive Brille unmöglich erscheinen.

»Die loben mich doch nur aus Mitleid!«

Um die beschriebene Immunisierung einzuführen, erklärten wir Frau S.: »Menschen neigen dazu, eigene Erwartungen zu bestätigen und sich entsprechend zu verhalten, zu denken und zu fühlen. Dazu gehört, dass man etwa Erfolgserlebnisse abwertet, indem man sich sagt, das sei jetzt nur Zufall gewesen oder eine Ausnahme. « Damit mache sich so mancher gegen neue Erfahrungen immun. Frau S. erkennt sich darin wieder und nennt einige persönliche Beispiele: »Die anderen sind nur aus Mitleid nett zu mir!«; »Das Publikum bemerkt meine Fehler nicht, weil niemand richtig zuhört« oder »In den Proben habe ich oft gepatzt, aber beim Auftritt hatte ich einfach Glück, dass mir die Stelle geglückt ist«. Frau S. bemerkt, dass es mitunter sinnvoll sein kann, so zu denken, da es sie auf negative Rückmeldungen vorbereitet oder sie motiviert, besser zu werden. Sie erkennt jedoch: Wenn die Immunisierung verhindert, dass man überhaupt noch positive Erfahrungen annimmt, wird es zum Problem. Zwischen den Sitzungen sollte Frau S. weiter neue Erfahrungen sammeln und deren Bewertung aufschreiben.

Im nächsten Schritt ging es um gefühlte Wahrscheinlichkeiten. Zunächst ordnete Frau S. spielerisch verschiedenen Einschätzungen wie »ganz sicher«, »völlig unmöglich« oder »eventuell« bestimmte Prozentwerte zu. Dann sollte sie mit einem ersten Verhaltensexperiment beginnen: Frau S. hatte die Aufgabe, zehn Papierkügelchen in einen zwei Meter entfernten Papierkorb werfen. Sie prognostizierte maximal drei Treffer; am Ende kam sie auf sieben. Frau S. kommentierte: »Na ja, die letzten drei waren einfach Zufall.« An diesem Beispiel wurden die Grundzüge des Verhaltensexperiments und der Immunisierungsstrategie deutlich – und zwar auf unterhaltsame Weise. Psychotherapie darf gelegentlich sogar Spaß machen.

Die erwartungsfokussierte Therapie befasst sich zudem mit den Erwartungen an die Behandlung selbst, denn diese beeinflussen wie oben erwähnt die Erfolgsaussichten beträchtlich. Frau S. reflektierte darüber, was sie sich von der Therapie erhofft, welche Haltung sich negativ auswirken könnte oder wie ein Optimist auf das Ganze blicken würde. Ab der sechsten Sitzung setzte sie das Gelernte um, indem sie möglichst viele Verhaltensexperimente durchführte. Anfangs war es ratsam, sie dabei eng zu begleiten, um Problemen vorzubeugen. In jeder Sitzung wurde dann mindestens ein Verhaltensexperiment besprochen, das Frau S. jeweils selbstständig absolvierte.

Wichtig ist dabei, die eigenen Vorhersagen auszuformulieren und das Ergebnis klar festzuhalten. Konkrete Angaben oder Zahlen helfen hier, etwa: »Wenn ich zehn Leute in der Fußgängerzone nach der Uhrzeit frage, wird mir kein einziger antworten.« Anschließend wird die Wahrscheinlichkeit, dass die Vorhersage zutrifft, in Prozent geschätzt. Liegt diese etwa bei 80 Prozent, hätte sich die Prognose bestätigt, wenn zwei von zehn Passanten stehen bleiben. Damit Frau S. ihre Erwartung korrigieren konnte, sprachen wir das Vorgehen im Experiment genau mit ihr durch.

Nach gut 20 Sitzungen war Frau S. bereit, die Therapie abzuschließen. Ihre Depression bewegte sich in einem für sie erträglichen Bereich, und die absolvierten Experimente sowie deren Nachbesprechung hatten ihren Blick auf sich und auf ihre Zukunft verändert. Sie war nun etwas optimistischer und traute sich eher zu, ihre Erwartungen flexibel anzupassen. In der letzten Sitzung ging es darum, das Gelernte selbstständig über die Therapie hinaus zu erhalten und im Alltag zu verankern. Abschließend wurden noch eventuelle Warnzeichen besprochen, an denen sie erkennen kann, ob sich eine depressive Episode anbahnt.

Natürlich funktioniert eine Psychotherapie selten so geradlinig wie in diesem Fallbeispiel. Zudem muss die erwartungsfokussierte Behandlung noch genauer wissenschaftlich evaluiert werden. Erste Erfahrungen lassen uns jedoch hoffen, dass vor allem Personen mit stark einschränkenden, negativen Erwartungen damit geholfen werden kann. Es handelt sich bei alldem um keine völlig neue Therapieform, sondern um eine Variante der kognitiven Verhaltenstherapie, die bereits wissenschaftlich gut gesichert ist. Insgesamt ist die Arbeit mit Erwartungen und dem Abbau von Immunisierungen ein lohnender Ansatz, um Menschen mit Depression zu mehr Lebensqualität zu verhelfen.

Fünf Tipps für Therapeuten zur Erwartungsoptimierung

- Authentisch und empathisch kommunizieren!

- Erklären, was man vor hat!

- Ideen nicht vorgeben, sondern vom Patienten selbst entwickeln lassen!

- Ängste, Sorgen und Erwartungen ansprechen!

- Mögliche Hürden und Probleme vorwegnehmen!

Quellen:

Kube, T. et al.: An experimental study comparing three strategies to inhibit cognitive immunization against novel positive experiences. Journal of Affective Disorders 250, 2019

Kube, T. et al.: How the discrepancy between prior expectations and new information influences expectation updating in depression – the greater, the better? Clinical Psychological Science 10, 2022

Panitz, C. et al.: A revised framework for the investigation of expectation update versus maintenance in the context of expectation violations: The ViolEx 2.0 model. Frontiers in Psychology 5237, 2021

Rief, W. et al.: Expectancies as core features of mental disorders. Current Opinion in Psychiatry 28, 2015 Rief, W. et al.: Using expectation violation models to improve the outcome of psychological treatments. Clinical Psychology Review 98, 2022